2025年9月 歌舞伎座・夜の部観劇記 〜三兄弟の宿命、胸に沁みる寺子屋の浄瑠璃〜

📅 2025年9月3日、歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎・夜の部(Aプロ)」を観劇して参りました 🎭✨

初日に昼の部を観劇し、翌日にすぐ夜の部へ――🎟️

「一日で昼夜通し」はさすがに体力的にキツいので分けてみたのですが、正直…やっぱり疲れますね 🥵💦

とはいえ、こうした貴重な通し上演は、できるだけ間を開けずに観ておきたいところです 👀🔥

さて夜の部は――

- 🪓『車引』

- 🎉『賀の祝』

- 📚『寺子屋』

松王丸・梅王丸・桜丸、三つ子の兄弟が大活躍する物語です 👨👦👦✨

通し狂言ならではの兄弟たちのドラマと、それを取り巻く人間模様がどう描かれるのか…大いに楽しみにして臨みました 🙌🌙

今回の公演の詳細については「歌舞伎美人」をご確認ください👇

➡️ 令和7年9月歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」

☁️ 二日目の歌舞伎座前の様子 🙂

初日の暑さから一転、二日目は曇り空でやや和らいだ感じでした。

歌舞伎座前も、初日昼の部に比べるとだいぶ落ち着いた雰囲気 🎭

まあ、初日からずっと満席続きの昼の部に比べて、夜の部の予約数はやや少なめなんですよね 📉

9月は昼の部に出演する 仁左衛門 さん効果だけでなく、さらに 貸切が昼の部だけ6公演(全21公演中!) もあるので、通常予約が昼の部に偏ってしまうのは当然といえば当然 🤔

ちなみに「通し狂言だから昼夜両方観に来てる人って、実際どれくらいいるんだろう?」――そんな素朴な疑問も湧いてきます 👀💭

兎にも角にも、秀山祭九月大歌舞伎『菅原伝授手習鑑』後半の観劇記スタートです! ✨

昼の部同様、今回も 個人的に気になったところ中心 に書いていきますので、全体のあらすじなど詳しく知りたい方は、以下の「歌舞伎の達人」関連記事をご覧ください 🔗📖

📘 『菅原伝授手習鑑』演目の詳細についてはコチラ

🪓 車引 〜 唯一の荒事舞台!

夜の部の最初は『車引』✨ この『菅原伝授手習鑑』の中では、唯一の荒事の舞台になります

歌舞伎の様式美を堪能できると言われる演目ですが、Aプロでは松本幸四郎家三代が勢揃いするのも見ものです 👀🔥

さて、まず登場するのが梅王丸・市川染五郎と桜丸・尾上左近という若手二人 🌸

昼の部でも大役を勤める躍進著しい二人です。この二人に市川團子を加えた三人で“染團左時代(そめだんさじだい)”を開いて行ってほしいと密かに期待しております ☺️✨

登場はどちらも傘を被って顔が見えませんが、その分傘を取って顔を見せた瞬間が一気にテンション上がりますね〜わかっていてもワクワクします 😆

梅王丸・染五郎くんは、さすがに高麗屋の血統であり、大叔父の中村吉右衛門の芸を間近に見ていたこともあるでしょうから、思った以上に力強い感じ 💪 「桜丸か〜」の台詞から「おっ、これはなかなか…」という印象がありましたね。ただ、台詞に力強さを出すためか、最後のほうはちょっと息切れ気味のようにも聞こえましたが…😅

桜丸・左近くんは実にスッキリしたさわやかな和事テイスト 🌿

イケメンというよりは、まだ可愛らしい雰囲気ですが、若い梅王丸との対比でいい感じではないでしょうか 😊

藤原時平が現れたと聞いて、力強い飛び六法で引っ込む梅王丸と、その後を颯爽と追いかける桜丸 🏃♂️💨

若々しさに溢れた二人に見惚れる場面です 👏

そして、憎き藤原時平との対決 ⚡️

その前に出てくる杉王丸・大谷廣太郎ですが…こんなミッキーマウスみたいな感じだったかな? 🐭🎶

六月の「車引」では中村種太郎のちっこい杉王丸になごんでたせいか、急におっさんになった気分。いや、これが普通なんですけどね 🤭

そして松王丸・松本幸四郎登場!この九月大歌舞伎では一番出番の多い役者です 🎭

なんか見てるだけでおおもしろいので私の中ではお笑い枠に入れたい人ですが、これからの歌舞伎の中心的存在になっていくのでしょうね 💡

さらに満を持して登場してくるのが藤原時平・松本白鸚丈 👑

これで高麗屋三代が揃い踏みです 🎉

しかし、上から見ててわかりましたが、最初から牛車の中に乗ってるのではなく、後ろの壁が開いて白鸚さんは座ったままスライドしてましたね 😲

足が悪いからなのか、もともとこういうシステムなのかはわかりませんが、舞台裏がちょっと見えるのが三階席の面白いところです 👀✨

こうして藤原時平と三兄弟の見得も決まり、『車引』ラストとなりました 🎬

やはり、初役の梅王丸・染五郎と桜丸・左近の初々しさが心に残る舞台でしたね〜😊

🎉 賀の祝 〜 忠義と責任の重さ

さあ、夜の部二番目の演目は『賀の祝』🎊

ここは三兄弟、中でも桜丸・中村時蔵がメインになる場面です 👀

今回は加茂堤で米吉が斎世親王を演じるなど、女形ではなかなか演じる機会のない役が見られました 🌸

まずは松王丸・中村歌昇。加茂堤では桜丸を演じていましたが、やはりこちらのほうがしっくりくる感じ 🤔

ただ、見たばかりなのでどうしても桜丸イメージが抜けず、なんだか違和感も…💭

松王の奥さん千代・坂東新悟も、加茂堤では桜丸妻の八重を演じていました。結局ここでも夫婦役 💑

できれば“通し狂言”では一貫性を保つために同じ配役で見たいものですが、いろいろ事情もあるのでしょうね 😅

一方、梅王丸・中村橋之助は「筆法伝授」から続けての登場。あの塀の上で見得を切ったイメージが蘇ります 💥

そして桜丸の奥さん八重・中村壱太郎も注目ポイント 👩

この場面では一番出番が長く、夫の切腹に涙を流すしかない立場ですが、実は夫以上に覚悟が決まっているようにも見えました 💧

桜丸・時蔵が自らの命を捨てることで責任を示す一方、八重は「ともに死にたい思い」を抱きつつ、無念を晴らすために生き続けようとする強さが垣間見えます ✨

実際には上演されない「北嵯峨の段」では、八重が御台様を守るために犠牲になる場面もあり、桜丸の忠義の心をしっかりと受け継ぐことが明らかになります。上演されないのが残念ですね 😢

この『賀の祝』は責任の取り方を考えさせられる場面です ⚖️

自らの命と引き換えに責任を取ることは現代では現実的ではありませんが、「命よりも大事なもの」は今でも存在するはず。桜丸や白太夫にとっては、それが菅丞相への忠義でした 🙇♂️

切腹によって責任を示そうとするその覚悟は、私自身の心にも強く響きました 💥

自分の人生を振り返ると、恩義ある人に裏切るようなことをしてしまった思いがあり、報いたい気持ちを抱えながらもできない自分がいる…。そんな自分の心を見つめさせられるのが、この「賀の祝」という演目です 👤💭

今は若い世代に歌舞伎を広めようという声が強いですが、人生経験を経たからこそ感じ取れるものもあります 👵👴

若い人はいずれ観る機会があるでしょう。むしろ「今しかない」年配の方こそ味わえる深みがあると思うので、そういう層へのアピールももっとあっていいのではないでしょうか 🌟

最後になりましたが、白太夫・中村又五郎。大柄な印象のあった方ですが、今回はちゃんと小柄な年寄に見えましたね 🧓

しかも本人がまさに70歳の賀の祝を迎える年とのことで、ぴったりの役でした 🎂🎉

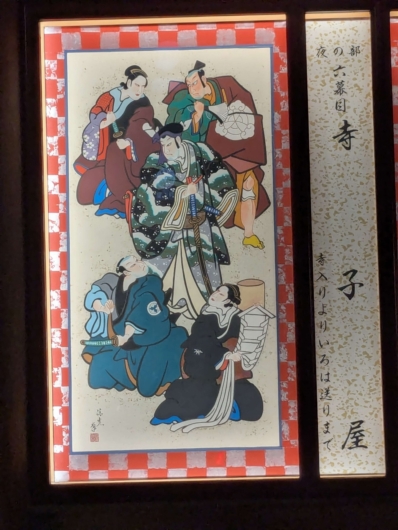

🎭『寺子屋』――胸に沁み入るは浄瑠璃の声🎶🪈

ついに秀山祭九月大歌舞伎『菅原伝授手習鑑』も最後の演目となりました。ラストを締めるのは、『菅原』の中でもダントツの上演回数を誇る「寺子屋」です。

松王丸を尾上松緑、武部源蔵を松本幸四郎が勤めます。二人とも経験豊かな配役であり、通し狂言のラストを飾るにふさわしい顔ぶれですね。

松緑さんは、少しギョロッとした目元が印象的で、個性的な顔立ちの役者です。かつて“新・三之助”と呼ばれた團十郎や八代目菊五郎ほどの派手さはないものの、伝統的な歌舞伎をきっちり見せてくれるイメージがあります。と思いきや、講談を元にした新作歌舞伎を立て続けにリリースするなど意外な一面も。今回の三大名作ではすべて重要な役を勤めており、仁左衛門さんを除けばもっとも活躍した役者となるのでしょう。

そんな松緑さんの松王丸ですが…どうしても吉右衛門さんの当たり役と比べてしまうからか、やや違和感を覚える瞬間も。いや、もちろんこれが松緑の松王丸なのですが。6月の八代目菊五郎の松王丸のときはあまり感じなかったので、こちらの”観る目”が変わってきたのかもしれません🤔

さて、6月のことを思い出しましたが、寺入りの場面で子どもたちが習字をしています。このとき涎くり与太郎は実際に「へのへのもへじ」を書いていたのですが、今回の男女蔵・与太郎はどうか?

注目して見ていましたが、書いていませんでした🙂↔️

とはいえ、この男女蔵・与太郎はとにかく目立ちます。騒いだ罰で机の上に立たされるわ、おみやげのまんじゅうを勝手に食べるわ、しまいには下男・三助の吉之丞さんと「千代と菅秀才」のモノマネコントまで披露するわ🤣

コミカルに楽しませてくれる分、この後のシリアス展開を際立たせる効果もあるのでしょう。

そして話は首実検へ。結果はわかっているはずなのに、やはり緊張感が走ります。松王丸が「菅秀才の首」と断言したときの源蔵と戸浪の表情――ホッとしたのか、拍子抜けしたのか…😮💨

しかし、その裏で松王丸自身が抱える心情は計り知れません。

再び源蔵の元を訪れた松王丸が、すべてを明らかにします。なかでも「桜丸が不憫じゃ」と嘆く場面――ここで通し上演の意味がはっきり見えてきます。『加茂堤』での桜丸の姿を思うと、彼だけでなく、菅丞相の左遷と苅屋姫との別れ、そして幼くして犠牲となった小太郎…。一連の物語がすべて結びつき、言いようのない悲しみに包まれるのです 😭

野辺送りの火が灯され、静かに小太郎の冥福を祈る一同。浄瑠璃の「いろは送り」が胸に沁み入ります。

正直、これまで浄瑠璃の唄声は“舞台のBGM”程度に聞き流していたのですが、今回の『寺子屋』では最初からずっと心に響いてきました🎶

やはり通しで観ることで、物語全体が深くつながり、より強く味わえるものなのでしょうね 😌

🌅『菅原伝授手習鑑』――通し上演で見えた心の深み😌💫

今回『菅原伝授手習鑑』を通して観た感想ですが…3月の『仮名手本忠臣蔵』のときにも感じたように、意外と「短いお話」だなという印象でした🤔

実際には8時間近く観ているので長いは長いのですが⏳、通して観ることで全体像を意識しやすくなり、登場人物たちの立場や心理の変遷をしっかり感じ取れる気がします。

もちろん前提となる知識や役者についての理解があるとより深く味わえますが、ある程度わかってきた段階では「通し上演」で観るのはとくに三大名作において必須だな〜と強く感じました👏

そして個人的には、やはり「寺子屋」での浄瑠璃が胸に響いたことが一番の収穫でした😭

悲しい結末ですが、自分の人生と照らしてみると受け止め方が変わってくる。若い頃に観たときと、経験を重ねてから観たときで全く違う味わいになる――これぞ歌舞伎ならではの楽しみ方なんだなあとしみじみ思いました😌

本来ならこの後に菅丞相の霊が時平を打倒して大団円!という場面があるはずなのですが、今では上演されません。

単純な勧善懲悪よりも、人の心の奥の葛藤や悲しみを描くことに観客が惹かれていったからなのかも🤔

というわけで、秀山祭九月大歌舞伎『菅原伝授手習鑑』――しっかり堪能しました🙌✨

次に通しで観られるのは10年後?そのときには今回の記録を読み返して、また違った楽しみ方ができると思うとワクワクしますね😆

🌸そして来月はいよいよ三大名作通しのラスト『義経千本桜』!こちらも全幕観る予定なので、また観劇記を書きます🎌

最後までお読みいただき、ありがとうございました🙏

というところで、今回はこれぎり!🙇🏻♂️

📘 昼の部の観劇記はこちら!

※本記事内の写真は、すべて劇場にて撮影許可のあった場面、または私的鑑賞記録として撮影したものです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません