2025年9月 歌舞伎座・昼の部観劇記 〜伝授されるは“心”、涙が沁みる道明寺〜

📅

2025年9月2日、歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎・昼の部(Aプロ)」を観劇して参りました 🎭

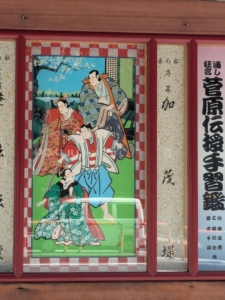

今月は久々の初日観劇!『菅原伝授手習鑑』の前半部分、『加茂堤』『筆法伝授』『道明寺』というラインナップ。みどころはなんといっても菅丞相を演じれば当代一の片岡仁左衛門丈ですが、脇を固める役者さんたちにも注目です 🔥

今回の公演の詳細については「歌舞伎美人」をご確認ください👇

➡️ 令和7年9月歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」

☀️ まだまだ暑い歌舞伎座…🥵

毎年のように言ってる気がしますが――「今年は特に暑い!」☀️💦

で、その暑さにやられたのか、歌舞伎座前にも異変(?)が。イヤホンガイド販売が、まさかの屋外撤退!屋内オンリーに変更されてました。

……こりゃ入口にミストシャワー設置も時間の問題かな! 💨🌿

さらにこの日は、学校観覧らしき女子高生の団体も登場👩🎓👩🎓👩🎓

「え、初日に団体ぶっこむ!?」と、ちょっとビックリ。だって仁左衛門さん出演のAプロです!放っといても満席確実なんだから……松竹の営業戦略大丈夫か?🤔

とはいえ、女子高生は未来の貴重な観客候補でしょうから、長期的な戦略としては間違ってないのかな🙆♂️✨

というわけで、いよいよ『菅原伝授手習鑑』観劇記の幕開けです!🎭✨

個人的に気になったところ中心に書いていくので全体のあらすじなど詳しく知りたい方は、以下の「歌舞伎の達人」関連記事をどうぞ🔗📖

📘 『菅原伝授手習鑑』演目の詳細についてはコチラ

🌸 『加茂堤』〜物語のはじまり、牧歌から悲劇へ〜

さて、最初の演目は『菅原伝授手習鑑』の物語の発端となる出来事が描かれる「加茂堤」です🌸。ここに登場する桜丸・中村歌昇、そして苅屋姫・尾上左近ですが、これは先月まで上演されていた『刀剣乱舞歌舞伎』での活躍をどうしても思い出しますね〜🎭✨

歌昇くんですが、播磨屋ですから秀山祭には力が入るのでしょうけれど、和事テイストの桜丸はやや合わないかな〜という印象 🤔。もちろん悪くはないのですが…もっと男っぽい役が見たいので、それは後ほど。

相方の八重・坂東新悟は、オヤジの彌十郎さん譲りの長身。これは女形としては独特の味わいがありますね〜。かつては長身の役者は女形に不向きと言われていたようですが、現在ではむしろ個性として映えるのではないでしょうか ⭐️

そして個人的に注目度高い左近くん!”苅屋姫”のなんとも可愛らしいこと…🥰 刀剣乱舞のときより清楚な雰囲気が増していて、この日観劇している女子高生たちの目にも強く印象に残るのでは 👀💗 私としては、すでに知名度のある”市川染五郎”より、まだ広く知られていない”尾上左近”に目を付けておくのを強くおすすめしたいところです 📌

さらに、斎世親王・中村米吉のほんわかぶりもすごい!なんだろう、妙に丸みがあって愛らしいんですよね😊 ”可愛すぎる女形”がたまに立役やるのもいいものです 😊 でも正直、今回は可愛らしすぎて役には少し合っていないように感じてしまいました 💦

そして牛車の中で二人きりになる場面…。「何を話しているのだろう?」と思わず想像してしまうし、お互い変な気になってしまわないかと余計な妄想までしてしまいますね、こりゃ 😅💭

——こうした牧歌的な雰囲気のお話から、この後に連なる数々の悲劇へ……物語全体のプロローグ感を、この出だしの演目「加茂堤」で強く感じさせてくれるのが、”通し狂言”でやることのいいところです 🌸➡️⚡️

🖌️「筆法伝授」――リアル継承劇!?

そして2幕目はタイトルにもある「筆法伝授」✍️✨ “伝授”って言葉が出てくるのはここ! つまりこの狂言の最重要ポイントとも言えます。

登場するのはもちろん菅丞相・片岡仁左衛門。そして、その丞相から伝授を受けるのが――武部源蔵・松本幸四郎。今回はただの芝居ではなく、まさに”伝授”が行われます。当代随一の菅丞相・仁左衛門から、今もっとも歌舞伎座で活躍してる幸四郎へ…「菅丞相の芸そのもの」が継承されるという状況 🔥

幸四郎、Bプロでは自分が菅丞相を勤めるために、太宰府天満宮を参拝したり、仁左衛門さんを倣って「牛肉断ち」までして精進潔斎!🥩🚫 奥さん役の戸浪・中村時蔵と並んで、ひたすら丞相に平伏する姿…二人して覚悟が垣間見える瞬間でした。

ただし! “筆法”は伝授されても、“勘当”は解かれない。すなわち「芸や心得は渡すけど、本当に菅丞相になれるかは自分次第だぞ」って言われてるみたいで……歌舞伎のシビアな世界ですね 😅

で、私が密かに注目してたのが 左中弁希世・市村橘太郎!この人、小柄でイヤミな役をやらせたら天下一品ですね 🤣

今回は源蔵を邪魔する”女好きの使えない先輩キャラ”(笑)セリフの合間は顔が「ポケ〜ッ」としてて間抜け味あふれるてるし、セリフ回ってくるとイヤミ炸裂。「こういう先輩いるいる!」って思わせる絶妙なダメ感、江戸時代からこういう人いたんでしょうね 😅

それと地味に感心したのが”畳の上の所作”。襖の開け閉めの時に、ちゃんと膝をついてから開け閉めしてます。普段は意識しないけど、こういう細かい動作に日本的な作法の美しさが感じられます ✨

最後は「門外の場」。右大臣から一転、罪人として引き立てられる菅丞相…見ていて痛々しい😢 ここでも我らが希世・橘太郎は逆恨み炸裂!もう「小物界の大物」感満載です(笑)

しかし颯爽と現れる梅王丸・中村橋之助が、希世の小物ムーブをあっさり潰し(笑)、駆けつけた源蔵夫妻に菅秀才を託します。

塀の上からの見得も決まって、なかなかの見せ場 👏

このへんは後の「寺子屋」につながる大事な場面。設定上理解しているだけでなく、実際に源蔵夫婦が菅秀才を預かる場面を見てからでは、見てる側の意識も違ってきますね。

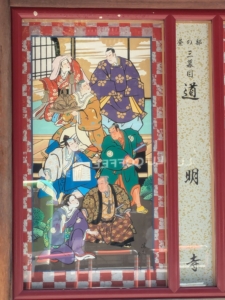

🏯 「道明寺」――父娘の別れと木像の奇蹟

「筆法伝授」の続きとして描かれるのが「道明寺」。菅丞相が太宰府に左遷される途中、おばの覚寿の館(後の道明寺)に立ち寄り、養女・苅屋姫との別れが前半最大の見せ場となります。

仁左衛門さんは、この菅丞相の役について「動きもほとんど移動しかなく、演技力より心で努めなければならない」と語られており、単なる技術だけでなく、その役者自身の存在感や格が問われる役どころ。もっとも私のような素人目には「仁左衛門さんが出ているだけで満足!」という感じになってしまうので、今後、幸四郎ひとりで勤める舞台を見たときには、「いやいや、仁左衛門さんにはまだまだ及ばないな〜」と文句を言い続けそうです 😏

さて、ここでの重要人物である覚寿は「歌舞伎三婆👵」の一人とされる大きな役どころ。平成以降では、七代目中村芝翫、坂東玉三郎、片岡秀太郎…とそうそうたる女形が演じてきましたが、今回は中村魁春丈が初役で勤めます。個人的には玉三郎の覚寿を映像で見たばかりだったので、最初はやや物足りなく感じたのですが、後半に進むにつれて三婆と呼ばれるだけの雰囲気がしっかり出てきましたね。千穐楽が近づく頃には、さらに貫禄が増しているはずです ✨

魁春さんは目元の紅の入れ方が特徴的なので、女形の中では見分けやすいのですが、この覚寿は紅をほとんど使わない化粧。知らずに観ていたら気づかないだろうな〜。しかも、今回は随分と細身に見えます、普段の女形では胸元を着込んで太く見せているのでしょうか。

覚寿ばあさんの活躍と木像の奇蹟によって、土師兵衛・宿禰太郎親子の企みは防がれました。この「木像が動いて菅丞相を救う」というくだり、単なる不思議話ではなく、人の思いがどれほど力を持つかを考えさせられますね。

とかく現代は“タイパ・コスパ”の時代。SNSには強い言葉や極端な意見が溢れ、とにかく目立つことばかりで他者への思いやりや配慮が置いていかれているように感じます。でも、この木像には覚寿の思い、苅屋姫の思い、そして菅丞相の家族への思いが込められていて、「人が生きる上で本当に大切なのはそうした心なんだ」ということを思い出させてくれるのではないでしょうか。

『菅原伝授手習鑑』全体を通して、現代人が忘れがちな“普遍的な大切さ”を思い出させてくれる😌 これこそ三大名作として長く愛される理由のひとつでしょう。「歌舞伎が現代にこそ必要」と語った八代目 菊五郎も、この舞台では輝国として颯爽と登場。捌き役として見事な采配を振るい、将来は菊五郎の菅丞相も見てみたいものです。

そして菅丞相と苅屋姫の別れ。

加茂堤に続いて苅屋姫として登場している左近くんですが、やはりあの場面を見ていると、このときの苅屋姫の辛さが見てる方にも響きます。言葉がなくても二人の思いが伝わる…実に沁みる場面です 🥲

一般的には歌舞伎というものは、派手な衣装に隈取り、大仰な見得や独特の言い回し…と捉えられるでしょう。かく言う私もかつては漠然とそんなイメージでした。しかし、実際はそれだけでない様々な要素が合わさってできているのが”歌舞伎”というものであり、その背後にあるドラマをそれぞれが感じて感動するものなのでしょう。

🐓「水中の死骸の上で鶏が鳴く」とは?

この言い回しは、史実的な事象というよりも、古典作品において不吉さや異常事態を象徴的に示すための比喩表現と考えられるようです。直接的に悲惨さを描くのではなく、印象的な情景で観る側に「ただならぬ出来事」を想像させる――歌舞伎や浄瑠璃にしばしば見られる表現技法の一つと言えるでしょう。

ということで前半はここまで。ここまででもけっこう満足な内容ですが、通し狂言はまだ半分です。後半はまた次回!💁🏻♂️✨

📙 9/23 夜の部観劇記アップしました!

※本記事内の写真は、すべて劇場にて撮影許可のあった場面、または私的鑑賞記録として撮影したものです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません