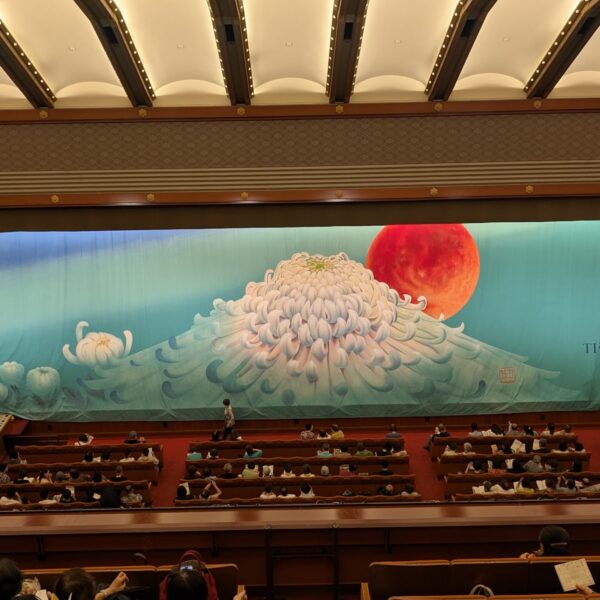

2025年6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」昼の部観劇記

令和7年6月24日に観劇してきました!歌舞伎座の「六月大歌舞伎」昼の部✨

5月は昼夜どちらも堪能しましたが、今月はひとまず【昼の部】だけに。

夜の「暫(しばらく)」とか「芝浜」も気になって、ちょっと未練……🤔

でもね、やっぱり今回は “まるる”(中村莟玉)の出演が決め手となり、昼の部に決定!💠

今月も、先月に続いて 菊五郎・菊之助の襲名披露 のお祝いムードが漂っています🎉

歌舞伎座前には、先月も見かけたあの人力車が再登場!しかも今月は連獅子デザイン🦁🦁✨

歌舞伎座の係の男性は、菊五郎の屋号「音羽屋」の半被をキリッと着こなしていて、こちらも見どころの一つです👘

ではでは、演目の内容について見ていきましょう!⛩️👇

今回の公演の詳細については「歌舞伎美人」をご確認ください👇

➡️ 令和7年6月歌舞伎座「六月大歌舞伎」

🌸「元禄花見踊」:まるる登場!華やかすぎる幕開け

はい、いきなり来ましたよ〜!

マルルこと中村莟玉登場の演目、「元禄花見踊」でございます🎊🌸

メインを張るのは、出雲の阿国の尾上右近と、名古屋三山の中村隼人。

この2人に加えて、若手花形たちがずらりと並び、とにかく華やか〜な舞踊で幕が開きます!✨

襲名披露を寿ぐ演目として、実にぴったりでした👏

もちろん、まるるの可愛さは言わずもがななんですが……ちょっと目を引いたのが、阿国を演じた尾上右近👘

まるるとは対照的な面長の顔立ちが、今回は妙に映えていて、全体が淡い色調のなか、一人だけ黒基調の衣装だったのもあって、いやもうインパクト抜群でした🖤✨

それにしても、隼人くんとの美男美女コンビ、かなり映えてましたね〜📸

こういう“気軽に楽しめる系”が出だしにあると、ほんといいですね🎶

ただ、舞台だけ見てても「どれが誰?」ってわからなくなりがちなんですけど、筋書きの写真見ておいたおかげで、

「今、まるると踊ってるのは歌之助!」

とか分かるのはありがたいですね🙌

顔見ただけで役者が分かるようになってくると、観劇の楽しさが一段上がります!😁👍

🐂「車引」:家を超えて受け継がれる“荒事”と、子役に口元が緩む!

お次は、『菅原伝授手習鑑』の、「車引」でございます🚗💨

この演目は、今回の六月公演における六代目・菊之助の襲名披露の演目でもありますが——実はこの“梅王丸”という役、七代目・菊五郎も、八代目・菊五郎も演じていないのです。

つまりこれは、菊之助がもう一人の祖父・二代目吉右衛門の系譜を継ぐ、非常に意味深く、挑戦的な演目なのです🧬🔥

若干11歳の菊之助くんがこの大役に挑むわけですが、年齢を考えれば一生懸命やっていて立派……だけど、やはり「まだまだこれから」と感じるのも正直なところ🤔

5月に子供たちだけで演じた『白浪五人男』とは違って、大人の役者たちを相手にした格式ある“荒事”ですから…

でも、本来の家の芸風ではない荒事に挑戦したことは、私としてはむしろ嬉しいチャレンジでした👏

ちなみに…菊之助は、この梅王丸を誰に教わったのか?🧐

私はてっきり「松緑さんあたりかな〜」と思っていたのですが、会報誌『ほうおう』のインタビューにて、菊之助本人がこう語っていました📖👇

「中村萬太郎さんに教えていただいてます」

ちょっと意外な師弟関係に、思わず「へぇ〜!」🤔となってしまいました。

さて、ここで私が「おっ」と思ったのが、桜丸を演じた上村吉太朗🌸

彼も初役のようですが、非常に品のある風情を醸し出しており、目立ちすぎず、梅王丸を引き立てる良演だったと思います💮

そして最大のサプライズが――そう、杉王丸!

出てきた瞬間、

「あれ?なんだこのちびっこは!?」

と、思わず前のめりに😳

最初は中村種之助がやるのだと思いこんでたんですが、筋書きよく見ると、中村歌昇の長男・種太郎くん(9歳)でした👦✨

こういう“ちびっ子出演”って、もうそれだけでちょっと甘く見ちゃうんですが(笑)、今回の種太郎くんは、ちゃんと芝居してましたね。

腕をガッと振り上げて、ピタッと止まる。そのまま動かず、長めのセリフの間を耐える。

じーっと頑張る姿がなんとも健気で可愛らしくて…いや、これは良かった。ほんと良かった😊

🏫【寺子屋】:母と子、そして“わかる”までの物語

お次は、昼の部のメインともいえる『菅原伝授手習鑑』の「寺子屋」でございます📚

……で、ですね。このあたりからちょっと、眠たくなってくる時間帯なんですよね(笑)😪

🖌️ まずは「寺入り」から

はじまりは、子どもたちが一生懸命机に向かっている寺入りの場面。

何を書いてるんだろうと、思わずオペラグラスでのぞいてみたら…なんと半紙には最初から「いろはにほへと」と書かれていて、それを乾いた筆でなぞってる、という「演技」✍️

……と思いきや”涎くり与太郎”(澤村精四郎)だけは違いました!白紙にガチで「へのへのもへじ」描いてました🤣

その後も、源蔵が悩みコケてる間もず〜っと「いろはに」を書き続け、ついには半紙が文字でびっしり埋まってる状態に!

あそこで「きくごろう きくのすけ しゅうめい おめでとう」って書いてたら、三階席だけわかる粋な小ネタになったのにな〜😆

そして、与太郎が帰るときに”玄蕃”(萬太郎)に叩かれる場面。

「パーン!」って実にいい音がしました。

あれほんとに叩いた音なのか、それともツケ打ちだったのか…🤔💥

💔 千代と小太郎の別れが沁みる…

さて、お話の本題に戻りますと——

今回、特に胸に響いたのが千代と小太郎の別れの場面でした😢

菊五郎がキャンベル氏との対談で、

「母と子の姿も大切なテーマなので、今回は『寺入り』から上演したい」と話していたのも印象的で。

ちょうど観劇直前に実家に帰って母と会っていたこともあり、ふと「そういえば母ともたまにしか会わなくなったな」なんて思い出してしまって……

ちょっとだけ自分と重ねて、涙腺ゆるみました🥹

🧬 松王丸と配役の系譜

今回の松王丸、八代目は昨年に続いて二度目の挑戦です。七代目は演じていないため、これもまた岳父・吉右衛門を意識した配役か。

一方で、菊五郎×愛之助のコンビがなんとも良い🌟

一人は大名跡の御曹司、もう一人は一般家庭出身の苦労人。

全く違う道を歩んできた二人が、互いにリスペクトを滲ませながら演じる姿を見るとグッときますね。

中村時蔵の千代もまた、「子を失う母」の深い悲しみを、抑えた演技でじわっと表現しており、「時蔵襲名」後の成長ぶりを強く感じました。

とまあ、ここまで偉そうに語ってまいりましたが…😅

「寺子屋」に関しては、やはり実際に子を持つようになってこそ、見えてくる世界があるという声が多いのも事実。

その点では、私自身がこの物語の“本質”に辿り着くには、まだもう少し時間がかかりそうです🕰️

🎊【お祭り】:大トリは仁左衛門丈!襲名披露を艶やかに締める

そして昼の部のラストを飾るのは――

今月もっとも大物の役者、片岡仁左衛門丈による「お祭り」!✨

仁左衛門さんが「お祭り」を演じるのは、なんと平成以降で14回目というぶっちぎりの最多記録🏅

今回は音羽屋さんの襲名披露に合わせて、若手を加えた新たな振付も行われたとかで、これはもう、わくわく感止まりません🔥

舞台を覆っていた浅葱幕が落ちる前に、いきなり飛ぶ大向こう――

「栄寿太夫〜っ!」

おおっ!?これはまさかの尾上右近のもう一つの顔、清元栄寿太夫🎤🎶

生で見るのは今回が初めて!ソロで唄う場面もありましたね😆👏

今回の鳶頭のお相手、芸者役は孝太郎💃

そして若手陣には、彦三郎、坂東亀蔵、隼人、歌之助、壱太郎、種之助、米吉、児太郎と、もう目が足りないくらいの豪華キャスト!👀✨ 見ているだけで楽しい、お祝い感あふれる舞台でした🎶

個人的に少しだけ気になったのが――

仁左衛門さんが、菊五郎・菊之助と共演していないという点。

先月の玉三郎丈は、しっかりと襲名の主役たちと同じ舞台に立っておりましたが、ファンとしてはやはり、仁左衛門×音羽屋の共演も見たかったところですね。

とはいえ、ここまでの大御所クラスになると、共演はそう簡単にはいかないという事情もあるのでしょうけど🤝

たぶん今回の「お祭り」は、主役の菊五郎・菊之助を“食わず”に、襲名に花を添えるという、仁左衛門丈なりの“配慮された出演”だったのではないかと、そんなふうにも感じました🌸

そして、こうして昼の部は幕を閉じていきます。

🎌 そして、千穐楽のその日…

これを書いている今現在が、まさに六月の千穐楽🗓️

ちなみに五月の千穐楽では、ラストの「滑川土橋の場」に菊之助がサプライズ登場し音羽屋三代揃い踏みする演出があったとか!😳

ということは……六月も何か、あるのか!?

そんな期待を胸に、千穐楽を迎えるお客さんも多いはず🎭

そして改めまして――

八代目・尾上菊五郎丈、六代目・尾上菊之助丈このたびの襲名、心よりお祝い申し上げます。

今後の各地での襲名披露公演も、ますますの盛り上がりを期待します!🔥

というところで、今回の六月大歌舞伎観劇記はこれぎり!🙇🏻♂️

※本記事内の写真は、すべて劇場にて撮影許可のあった場面、または私的鑑賞記録として撮影したものです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません